Rasse des Jahres 2025 im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter

In 2025 stehen als Rassen des Jahres im BDRG die Dresdner und Zwerg-Dresdner im Fokus. Besonders werbewirksame Präsentationen auf den Bundesschauen aber auch gezielte Vorstellungen in den Fachmedien sind dabei Teile dieser Aktion. Der vorliegende Beitrag widmet sich der Vorstellung der Dresdner beider Größenformate.

Rassehistorie

Die Geschichte der Dresdner Hühner ist eng verbunden mit der Stadt Dresden selbst und insbesondere mit Alfred Zumpe. In den Jahren 1948 bis 1953, als mit dem Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Stadt Dresden begonnen wurde, begann Alfred Zumpe in Dresden-Wilschdorf mit der Herauszüchtung der Rasse. Züchter Zumpe war aus englischer Kriegsgefangenschaft, wo er auf einer Geflügelfarm arbeitete, heimgekehrt. Klare Ziele für die neue Züchtung waren Frohwüchsigkeit, Widerstandsfähigkeit und hohe Legeleistung. Angesichts der schwierigen Nachkriegsumstände sind diese Prämissen mehr als verständlich.

Brauner Althahn und Junghenne aus den Anfangsjahren der Zucht (hier 1955) – damals noch als „Neue Dresdner, rotgold“ bezeichnet (Bild: Deutsche Geflügelzeitung 1955)

Ausgangstiere für die ersten Verpaarungen waren eine Rhodeländer- und eine gelbe Wyandottenhenne, welche mehrjährig noch eine hohe Legeleistung aufwiesen und an einem Hampshire-Hahn aus Leistungszucht angepaart wurden. Durch fortlaufende Selektion schufen die Pioniere ein mittelschweres Zwiehuhn mit Rosenkamm. Ursprünglich sollten es eigentlich gelbe Sachsenhühner werden. Es entstanden jedoch die Dresdner, welche 1955 im braunen Farbenschlag anerkannt wurden. Im Bericht zu Neuzüchtungen heißt es 1955 durch Adalbert Kohlmann zu den Dresdnern: „Zuchtziel: Ein wetterhartes, schnellwachsendes Wirtschaftshuhn. Legeleistung: Mindestens 180 Eier im ersten Jahr, 160 im zweiten Jahr. Die Eier sind kunstbrutfest. Gesamteindruck: Mittelschweres, kräftiges Huhn. Stattliche, gefällige, gestreckte Landhuhnform in knapp mittelhoher Stellung mit viel Temperament.“ Vorerst wurden sie in Anlehnung an den Neuaufbau der Stadt Dresden mit der Rassebezeichnung „Neue Dresdner“ geführt. Augenscheinlich gute Züchterkontakte in die BRD führten auch dort bereits 1958 zur Anerkennung als Dresdener in goldbraun. Mit der Wiedervereinigung galt es, Rasse- (Dresdner vs. Dresdener) und Farbenschlagsbezeichnung (rotgold vs. goldbraun) zu vereinheitlichen, was beiderseits nicht ganz widerstandslos erfolgte. Letztlich wurde sich auf die „Ostvariante“ beim Rassenamen, nämlich Dresdner, und die Westvariante bei der Farbbezeichnung, nämlich goldbraun, verständigt. Letztere Bezeichnung wurde später zur präziseren Abgrenzung zur Hampshirevariante in braun modifiziert.

Als zweiter Farbenschlag der Großrasse folgte die Standardisierung der Weißen in 1961 (DDR) bzw. 1964 (BRD). Später kamen die Farbenschläge schwarz und rost-rebhuhnfarbig, jüngst braun-blaugezeichnet und gesperbert hinzu.

Eine Besonderheit in der Rassehistorie ist, dass die Zwergvariante vom Sohn des Herauszüchters der Großrasse geschaffen wurde. So schuf Siegmar Zumpe, noch heute SV-Mitglied und bis vor kurzem aktiver erfolgreicher Züchter, die Zwerg-Dresdner. Dabei besitzt die Zwergrasse im ursprünglichen Werdegang einen unmittelbaren genetischen Anschluss an die Großrasse, da diese neben Antwerpener Bartzwergen und Zwerg-Wyandotten, Verwendung fanden. Der Erfolg der züchterischen Bemühungen von Siegmar Zumpe ab 1951 unterstreicht die vergleichsweise rasche Anerkennung in 1958. In der BRD erfolgte diese neun Jahre später. Es folgten die Farbenschläge schwarz, weiß, rost-rebhuhnfarbig, gesperbert und braun-blaugezeichnet.

Leistungsvermögen und -prüfungen

Zu den charakteristischen Merkmalen gehört bei weitem nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern insbesondere auch Kriterien der Leistung, Vitalität und des Verhaltens. Es waren ja gerade die Leistungseigenschaften, die die ursprünglichen Züchtungsideale darstellten, nicht spezielle Details der Farbe oder der Form. Damit ist klar, dass die Rassegeflügelzüchter auch nur ihren Auftrag zum Erhalt der genetischen Diversität gerecht werden, wenn neben Schönheitsmerkmalen auch die Leistung beachtet wird.

Gerade für Rassevater Zumpe, der die Leistung als ein Leitmotiv der Erzüchtung sah und von der Eizahl seines Bestandes überzeugt war, forcierte er die Beschickung von offiziellen Hühnerleistungsprüfungen. Nicht zuletzt war ihm sicher auch bewusst, dass positive Ergebnisse auch der Verbreitung der Rasse nachhaltig positive Impulse verleihen. Rückblickend hatte er damit auch Recht.

Dresdner und deren Zwerge waren vergleichsweise oft in der Hühnerleistungsprüfung der DDR, überwiegend durchgeführt am Institut für Geflügelforschung in Halle-Cröllwitz bzw. Merbitz. Die Ergebnisse der einzelnen Prüfdurchgänge in den ersten zehn Jahren nach der Anerkennung ergaben Legeleistungen je Henne und Prüfjahr von 159 Eiern zu je 58 g (Prüfdurchgang 1955/56), 211 Eier zu je 64 g (1957/58), 170 Eier zu je 63 g (1959/60), 216 Eier zu je 58 g (1961/62) und 139 Eier zu je 61 g (1965/66). Zwerg-Dresdner legten 173 Eier zu je 41 g (1963/64) und 117 Eier zu je 42 g (1977/78). Im Vergleich zu anderen Rassen hatten die Dresdner zumeist gute bis hervorragende Leistungen, was auch zur Aufnahme der Rasse in das Eliteleistungsbuch der Prüfanstalt resultierte. Die einzelnen Negativausreißer in den Prüfergebnissen feuerten dann auch wieder Diskussionen, z.B. um die Zulässigkeit der Brütigkeit von Zuchthennen an. In der Zuchthistorie entschied sich die überwiegende Mehrheit der Züchter gegen den Zuchteinsatz von gluckig werdenden Hennen, was der Leistung zuträglich ist.

Die jüngste Leistungsprüfung absolvierten die Dresdner und Zwerg-Dresdner 2022-2024 an der Hochschule Dresden. Hier ein Teil der Prüfgruppe der großen Dresdner im Auslauf. (Bild: Schreiter)

Auch jüngst absolvierten beide Rassen einen Leistungstest an der Hochschule Dresden mit Bruteierziehung aus 20 deutschen Zuchten. Im Ergebnis zeigte sich – nicht unerwartet – eine deutliche Variation in der Leistung zwischen den Zuchten. Dabei legten die Hennen der leistungsstärksten Dresdnerzucht 154 Eier; bei den Zwerg-Dresdner sogar 186 Eier im Legejahr. Die durchschnittliche Dresdner-Henne legte 143,1 Eier mit einem mittleren Gewicht von 55 g; die Zwerg-Dresdner-Henne 157 Eier zu je 43 g. Das solide Leistungsvermögen der Rasse wurde damit unterstrichen und zugleich Potential zur Leistungssteigerung aufgezeigt. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe mit Hochleistungs-Legehybriden zeigten die Dresdner und Zwerg-Dresdner in dieser Studie auch Vorteile in Form von höheren Anteilen am geschmacksintensiven Dotter im Ei, weniger Gefiederschäden und Brustbeinveränderungen.

Im BDRG-Zuchtbuch wurden für das Jahr 2022 die Leistungen von drei Dresdner-Zuchten dokumentiert, für deren Hennen durchschnittlich eine Legeleistung von 141 Eiern/Jahr ausgewiesen wird. Zwei Zwerg-Dresdner-Zuchten weisen eine Eizahl von 161 Eiern aus. Der Rassegeflügelstandard gibt Zielwerte für die Legeleistung von je 180 Eiern mit 55 g bei den Dresdnern und 40 g bei den Zwerg-Dresdnern an. Aufgrund ihrer Legeleistung sind Hennen beider Rassen auch bei Hobbyhaltern ohne Zuchtambitionen beliebt.

Auch wegen des nachweislichen Leistungscharakters werden seit 2024 braune Dresdner auf der offiziellen Liste einheimischer und bodenständiger Geflügelrassen in Deutschland geführt.

Leistungsmerkmale, wie Befruchtung, Legeleistung, Eigewicht oder Vitalität, sind unbedingt auch bei der Selektion einzubeziehen. Für die Legeleistung idealerweise auf Grundlage von Einzeltierleistungen (Fallnest), zumindest aber auf Stammebene und mittels indirekter Hilfsmerkmale, die für Leistungsstärke sprechen. Als solche gelten ausgeprägte Kämme bzw. Kehllappen, kurzes Gesichtsdreieck (nicht spitz) und voller, elastischer Legebauch mit breitem Abstand zwischen Brustbeinende und Beckenknochen sowie zwischen den Schambeinen. Auch der Preisrichter ist hier gefragt: Merkmale der Leistungsstärke sind zu honorieren und bei Abweichungen, wie etwas weniger Schenkelfreiheit durch sehr ausgeprägten Legebauch oder nachlassende Farbintensität der gelben Läufe bei offensichtlich legenden Hennen, ist die nötige Milde anzuwenden.

Geräumige Form

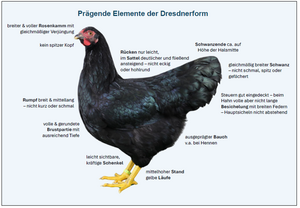

Zuchthistorisch waren Schwerpunkte der Form schon immer besonders auch jene, die neben Rosenkamm und Farbe bzw. Zeichnung bei den Braunen die Abgrenzung zu den New Hampshire ergeben. Entscheidende Formkriterien, die bei der Selektion und Bewertung im Vordergrund stehen, werden in der beigefügten Abbildung dargestellt.

Schwerpunkte bei Selektion und Bewertung im Körperbau der Dresdner und Zwerg-Dresdner (Grafik: Schreiter, Bild zur Grafik: Schellschmidt)

Grundlage für den richtigen Körperbau dieses mittelschweren Zwiehuhns ist der mittellange und dabei tiefe, breite Rumpf. Die Breite des Rumpfes muss auch noch im Sattelbereich erkennbar sein, denn verjüngende Körper in der Draufsicht sind nicht gefragt. Ständiger züchterischer Aufmerksamkeit bedarf die Rumpflänge, um kurze Körper zu verbannen. Bei der Zuchtauswahl sind in dieser Beziehung keine Konzessionen zu machen, denn ohne die notwendige Rumpflänge sind weder der leicht gestreckte Gesamteindruck, noch die rasseeigene Rückenlinie zu verwirklichen.

Die Rückenlinie darf nach dem Halsbehang nicht gleich zu stark ansteigen, sondern vorerst nur einen leichten Anstieg zeigen. Dadurch wird der leicht gestreckte Körperbau optisch bekräftigt. Im Vergleich zu den New Hampshire wirkt der Dresdner-Rücken etwas gestreckter, steigt dabei etwas flacher an und ist keinesfalls leicht hohlrund ausgebogen a la Hampshire. Beim Dresdner steigt im Seitenprofil die Oberlinie erst zum Schwanz hin etwas mehr an und geht fließend in den mittelhohen Schwanz über. Die Schwanzhaltung ergibt oft keinen 100%ig nahtlosen Übergang vom Sattel, darf aber keinesfalls eckig wirken, denn das wäre untypisch. Fehlerpotential liegt im Bereich der Oberlinie in zu wenig gestreckten Rückenpartien und hohlrunder Rückenausformung, die immer fehlerhaft sind. Mahnende Worte erfahren beim Preisrichter natürlich auch zu flach verlaufende Rücken-/Schwanzpartien.

Rassig zeigt sich der Schwanz, wenn er recht breit angesetzt ist und dann in annähernd gleicher breiter weiter verläuft. Spitze Schwanzpartien bedeuten ebenso wie starke Fächerschwänze eine erhebliche Wertminderung. Eine ideale Schwanzpartie des Dresdners ist immer etwas weniger breit als die der New Hampshire. Zu beachten ist, dass nur ein mittellanger Schwanz gefordert ist und Übertreibungen in der Schwanzlänge nicht ins gewollte Bild passen. Eine breite, die Steuerfedern gut eindeckende Besichelung erscheint beim Hahn sehr wertvoll – sehr lange, abstehende Hauptsicheln dagegen nicht.

Die Unterlinie ist geprägt von der breiten und vollen Brust, so wie sie imgrunde für viele Zwiehühner typisch ist. In größeren Kollektionen stehen Unterschiede in der Brustfülle und somit Wünsche zu selbiger an der Tagesordnung. Richtig flache Brustpartien ergeben die verpönten, mitunter bei Hähnen anzutreffenden Dreieckstypen. Ein voller, weicher Legebauch ist für eine Leistungsrasse eine Pflichtforderung. Kräftige Schenkel sind den Dresdnern allgemein eigen und sollten auch etwas sichtbar sein. Hilfreich hierfür ist eine stabile, feste Feder. Ist keinerlei Schenkelsichtbarkeit gegeben, drückt dies natürlich die Punktzahl. Geschicktes Putzen von flaumigen Federn im Schenkelbezirk kann kleinere Defizite in der Schenkelsichtbarkeit erheblich kaschieren. Unmissverständlich muss an dieser Stelle aber auch erwähnt werden, dass ein typischer Dresdner seine Schenkel nur leicht zeigen darf. Sind sehr lange Schenkeln sichtbar, ist dies nicht das Rasseziel und wird bei der Bewertung gerügt. Zum Gesamtpaket der Dresdner passt der knapp mittelhohe Stand sehr gut. Imgrunde nur bei Hähnen fällt gelegentlich die waagerecht gewollte Haltung der nicht zu langen Flügel in Misskredit.

Gelbe Läufe sind generell gut gefestigt. Blasse Läufe oder farblich deutlich dunkel angelaufene Läufe sind ungewollt. Eine leicht nachlassende Lauffarbe bei offensichtlich legenden Hennen steht der weitsichtige Preisrichter mit Toleranz gegenüber. Die Läufe erscheinen weder grob- noch feinknochig.

Gab es vor Jahren bei der Großrasse noch wenige zu filigrane und kleine Tiere, ist dieses Manko imgrunde aus dem Weg geschafft. Heute hingegen sind vereinzelte Vertreter beider Formate schon am oberen Limit des Größenrahmens. Entsprechende Tiere können für die Zucht unter Umständen wertvoll sein, dürfen aber nicht an die Notenspitze gelangen. Dresdner sind keine Hühner im Kaliber Australorps o.ä. Der Standard gibt derzeit Zielgewichte von 2,75 bis 3 kg (Hahn) bzw. 2 bis 2,25 kg (Henne) für die Großrasse und 1,2 kg bzw. 1,0 kg für die Zwerge an.

Haltungspraxis

An die Haltung stellen Dresdner und Zwerg-Dresdner die für Hühner allgemeingültigen Anforderungen an Stalleinrichtung, Platzangebot und Bestandesführung. Weiträumige grasbewachsene Ausläufe werden von den Tieren intensiv genutzt, sind aber keine zwingende Voraussetzung.

Küken und Junghennen brauner Zwerg-Dresdner (Bilder: Schreiter)

Zur Sicherstellung einer stabilen Tiergesundheit sollten die Küken gegen die Mareksche Krankheit und möglichst auch gegen Kokzidiose geimpft werden. Die allgemein geläufige, getrennte Aufzucht der Geschlechter kommt der Entwicklung beider Geschlechter zugute. Die Küken zeigen eine fließende Entwicklung, befiedern sich zügig und neigen nicht auffällig zu Federpicken. In den Junghahnenherden herrscht zumeist eine stabilere Rangordnung, wenn ein ranghoher Althahn integriert ist und genügend Ausweichzonen (Sträucher, A-Reuter) im Auslauf bereit stehen. In der Aufzuchtfütterung haben sich handelsübliche Kükenfutter bis zur 10. Lebenswoche bewährt. Daraufhin werden v.a. die Hennen etwas weniger nährstoffreich gefüttert, z.B. mit Junghennenfutter oder mit durch Getreide verschnittenem Kükenfutter. Zur Förderung der gelben Lauffarbe sind speziell in der zweiten Aufzuchthälfte besonders carotinreiche Komponenten (z.B. Luzernemehl, Paprikapulver, Studentenblumen, Carotinextrakt) behilflich. Vor den Schauen kann dann anteilig auch Legefutter gefüttert werden.

Bei der Auswahl der Zuchttiere müssen neben den Exterieurmerkmalen unbedingt auch die Vitalität- und Leistungsmerkmale mit Beachtung finden. Dies wurde im Beitrag bereits dargestellt. Zuchtstämme mit drei bis vier Hennen sind die Regel, wobei auch bis zu zehn Hennen meist kein Problem für die Befruchtungsrate darstellen. Die Abstammungskontrolle ist dann aber stärker eingeschränkt und der Inzuchtzuwachs begünstigt.

Zwar benötigen die Hennen weniger lang bis zur Gefiederreife als die Hähne, jedoch zeigen sie ihre typische volle Form mit ausgeprägten Legebauch in optimaler Weise erst nach zwei bis vier Wochen Legetätigkeit. Somit ist das Alter mit optimaler Schaukondition – geschlechterspezifische Fütterung vorausgesetzt – ziemlich deckungsgleich. Mit Unterschieden zwischen den Farbenschlägen ist dabei für Zwerg-Dresdner ein Alter von ca. 6 – 7,5 Monaten anzusehen; für Dresdner 7-8,5 Monate.

Ausführlichere Informationen findet Ihr auf der Homepage des BDRG unter:

https://www.bdrg.de/fuer-sie/rasse-des-jahres/dresdner-zwerg-dresdner-rasse-des-jahres-2025-im-bdrg